一目了然疊加實(shí)時(shí)監(jiān)控,將成為未來(lái)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)的新常態(tài)。生態(tài)環(huán)境部2017年起啟動(dòng)的“千里眼計(jì)劃”,通過(guò)衛(wèi)星遙感技術(shù)便能快速找出PM2.5濃度較高區(qū)域,尤其是“散亂污”企業(yè)聚集地區(qū)。同樣迎來(lái)新氣象的還有水質(zhì)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)覆蓋。

隨著環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)取得一系列實(shí)質(zhì)突破,數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)與共享程度不斷提高,生態(tài)環(huán)境監(jiān)管與精準(zhǔn)治理有了新利器。污染源分布零散,環(huán)境執(zhí)法人員要及時(shí)發(fā)現(xiàn)污染點(diǎn)位并不容易。但有了科技的幫助,獲取這些以往看來(lái)難以掌握的數(shù)據(jù)成為可能。

為提高重點(diǎn)區(qū)域環(huán)境監(jiān)管效能,生態(tài)環(huán)境部啟動(dòng)“千里眼計(jì)劃”。利用衛(wèi)星遙感技術(shù),結(jié)合氣象數(shù)據(jù)、空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),遠(yuǎn)在太空中的“千里眼”可篩選出PM2.5年均濃度較高的3600個(gè)網(wǎng)格作為熱點(diǎn)網(wǎng)格,作為重點(diǎn)監(jiān)管單元進(jìn)行監(jiān)控。如此一來(lái),大約3萬(wàn)個(gè)網(wǎng)格如同“千里眼”,緊盯京津冀大氣治理,讓違法排污無(wú)可遁形。

作為重點(diǎn)監(jiān)管單元,一旦網(wǎng)格內(nèi)PM2.5出現(xiàn)升高或變化時(shí),監(jiān)管人員可快速準(zhǔn)確定位“污染”的經(jīng)緯度位置,鎖定污染源。通過(guò)移動(dòng)式空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)設(shè)備,環(huán)境監(jiān)查人員每10秒鐘就可檢測(cè)出一個(gè)濃度數(shù)據(jù),并實(shí)時(shí)傳輸?shù)绞謾C(jī)軟件上。即便監(jiān)管人員遠(yuǎn)在千里之外,亦或污染源隱藏在工廠車(chē)間或者家庭作坊,也可以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定位。從而提高監(jiān)管效能,有效解決環(huán)境執(zhí)法人員數(shù)量少、監(jiān)管區(qū)域大、不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題等困難。

以前,常規(guī)的環(huán)境監(jiān)察手段主要有明查、暗查兩種方式。與傳統(tǒng)方式相比,利用認(rèn)知計(jì)算技術(shù)和大數(shù)據(jù)分析,通過(guò)小微站監(jiān)測(cè)出的點(diǎn)位圖,執(zhí)法人員可以清楚地知道大氣污染點(diǎn)在哪里。換言之,各污染源的在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)一產(chǎn)生,第一時(shí)間按照國(guó)家關(guān)于數(shù)據(jù)傳輸?shù)臉?biāo)準(zhǔn)要求,一步同時(shí)傳輸?shù)焦镜脑诰€監(jiān)控中心和地方環(huán)境保護(hù)部門(mén)。各城市根據(jù)預(yù)警網(wǎng)格名單,全面排查預(yù)警網(wǎng)格內(nèi)的各類(lèi)涉氣污染源,原則是“一個(gè)熱點(diǎn)網(wǎng)格,一份問(wèn)題清單”。

而在水質(zhì)監(jiān)測(cè)方面,根據(jù)水質(zhì)光譜典型特征比對(duì)形成水質(zhì)指標(biāo)信息,獲得黑臭水體的空間分布,充分發(fā)揮遙感技術(shù)監(jiān)測(cè)范圍廣、更新周期短、獲取信息快等優(yōu)勢(shì)。具體來(lái)看,各地上報(bào)水源地保護(hù)區(qū)矢量邊界,據(jù)此調(diào)取衛(wèi)星遙感影像,專業(yè)人員通過(guò)光譜信息及空間紋理信息分析,鎖定風(fēng)險(xiǎn)源。如果計(jì)算衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)中斷,在線測(cè)流系統(tǒng)也可自成體系,作為一套獨(dú)立設(shè)備完成流量測(cè)驗(yàn)任務(wù)并存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。

借助這個(gè)系統(tǒng),每個(gè)水源地保護(hù)區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有哪些、具體位置在哪里,一目了然。此外,還將影響黑臭水體產(chǎn)生、治理的各類(lèi)要素綜合展現(xiàn),實(shí)現(xiàn)對(duì)城市水質(zhì)、水量、污染源排放、環(huán)境因素的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。如果哪個(gè)區(qū)域的環(huán)境數(shù)據(jù)有異動(dòng),所在地網(wǎng)格員的手機(jī)便會(huì)收到信息推送,系統(tǒng)也會(huì)給網(wǎng)格員自動(dòng)導(dǎo)航污染源可能存在的位置,引導(dǎo)其前往查看。

據(jù)了解,下一步,生態(tài)環(huán)境部將逐步擴(kuò)大“千里眼計(jì)劃”實(shí)施范圍。并通過(guò)地面監(jiān)測(cè)微站和移動(dòng)式監(jiān)測(cè)設(shè)備(車(chē)載式或便攜式)等技術(shù)手段,進(jìn)一步縮小熱點(diǎn)網(wǎng)格至100×100米的尺度,更精準(zhǔn)“鎖定”問(wèn)題區(qū)域等專項(xiàng)治理舉措也已在路上。在眾多業(yè)界人士看來(lái),以大數(shù)據(jù)、“互聯(lián)網(wǎng)+”為導(dǎo)向的數(shù)字技術(shù)在為環(huán)保部門(mén)督促排污企業(yè)整改提供依據(jù),形成政府、公眾和企業(yè)的良性互動(dòng)的同時(shí),也打造出“千里眼”、“順風(fēng)耳”、“超視距”等監(jiān)控新常態(tài)。

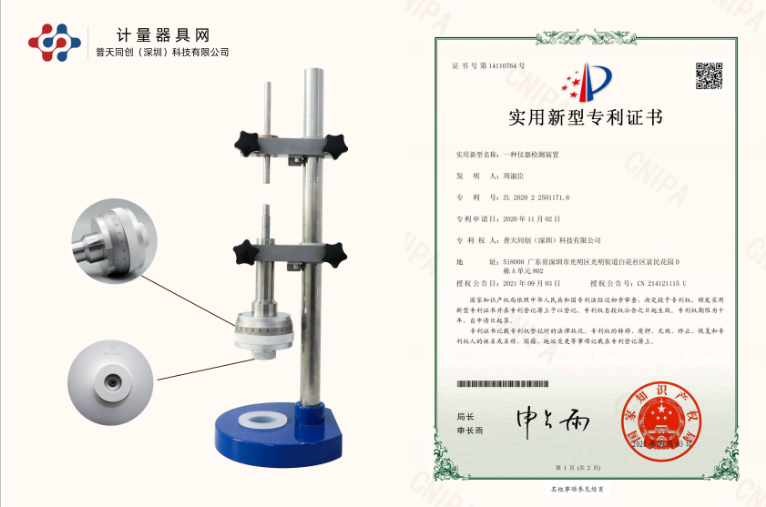

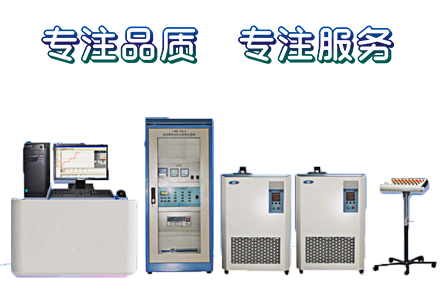

普天同創(chuàng)(深圳)科技有限公司是一家專注于計(jì)量測(cè)試產(chǎn)品研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售...

普天同創(chuàng)(深圳)科技有限公司是一家專注于計(jì)量測(cè)試產(chǎn)品研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售... 普天同創(chuàng)(深圳)科技有限公司是一家專注于計(jì)量測(cè)試產(chǎn)品研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售...

普天同創(chuàng)(深圳)科技有限公司是一家專注于計(jì)量測(cè)試產(chǎn)品研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售... 普天同創(chuàng)(深圳)科技有限公司是一家專注于計(jì)量測(cè)試產(chǎn)品研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售...

普天同創(chuàng)(深圳)科技有限公司是一家專注于計(jì)量測(cè)試產(chǎn)品研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售... 普天同創(chuàng)(深圳)科技有限公司是一家專注于計(jì)量測(cè)試產(chǎn)品研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售...

普天同創(chuàng)(深圳)科技有限公司是一家專注于計(jì)量測(cè)試產(chǎn)品研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售... 普天同創(chuàng)(深圳)科技有限公司是一家專注于計(jì)量測(cè)試產(chǎn)品研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售...

普天同創(chuàng)(深圳)科技有限公司是一家專注于計(jì)量測(cè)試產(chǎn)品研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售...